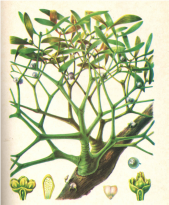

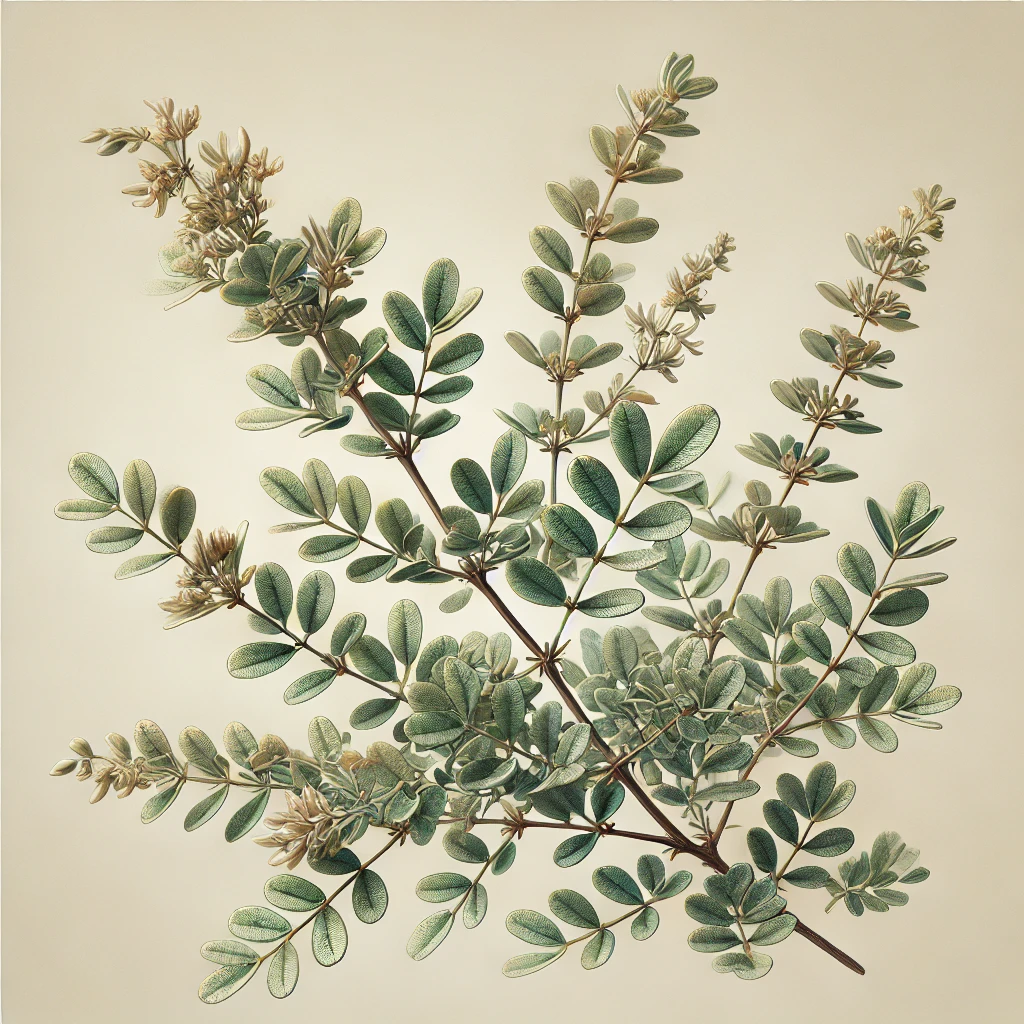

Раскидистый двудомный кустарник высотой до 1,5 м, с тонкими прутьевидными, прямыми, светло-желтыми побегами и с серой корой на более старых ветвях. Листья мелкие, голые, обратноэллиптические, очередные, с маленькими кожистыми прилистниками. Цветки однополые, зеленоватые, мелкие и невзрачные. Тычиночные цветки сидят пучками по 3—12 на коротких цветоножках; чашелистиков 5, они вогнутые, овальные, лепестки отсутствуют, тычинок 5—6, выдающихся из чашечки; рудимент завязи чаще трехраздельный. Пестичные цветки одиночные, редко по 3—8, на более длинных (длиной до 1 см) цветоножках; завязь шаровидная; столбиков 3. Плод — пониклая трехгнездная коробочка, сверху приплюснутая округло-трехлопастная, с 2 семенами в каждом гнезде. Семена гладкие, тупо-трехгранные, с тонкой кожурой. Цветет в июне — июле, плодоносит в сентябре.

Растет одиночно или небольшими группами по скалистым склонам и песчано-галечным отложениям, реже—по лесным опушкам. Распространена на Дальнем Востоке по р. Амур и его притокам; на западе доходит до Нерчинска.

Сырье собирают, обрывая листоносные верхушки стеблей и ветвей, от фазы бутонизации до фазы созревания плодов, с июня до сентября. Растения содержат алкалоиды: в листьях — 0,3—0,8%-, в верхушках стеблей — 0,2%; в плодах их значительно меньше. Из общей суммы выделен главный алкалоид се- куринин.

По данным литературы, в секуринеге полукустарниковой содержатся суф- фрутикодин, суффрутиконин, аллосекуринин, дигидросекуринин, секуринол, а в секуринеге того же вида, но произрастающей в Японии, обнаружен виросекурин. Корни растения, произрастающего в Индии, содержат в основном аллосекуринин. Близкие же виды этого рода содержат горденин (флюгрин), вироалло- секуринин и вирозин. Состав алкалоидов и их количественное соотношение в различных формах и разновидностях секуринеги полукустарниковой в зависимости от географических условий и фазы развития сильно варьируют.

Применяют азотнокислый секуринин внутрь и подкожно в качестве средства, возбуждающего нервную систему. Действует подобно стрихнину, но слабее, вместе с тем препарат менее токсичен.

Его назначают в качестве тонизирующего средства при астенических состояниях, неврастении с быстрой утомляемостью, гипотонии, парезах, вялых параличах, половой слабости, вызванной функциональным расстройством нервной системы.

Завышенные дозы секуринина могут привести к отравлению, аналогичному отравлению стрихнином. В таких случаях затрудняется глотание, появляется болезненное напряжение лицевых, затылочных и других мышц, что приводит к приступам судорожных сокращений всех скелетных мышц.

Назначают таблетки — по 0,002 г 2 раза в день или 0,4% раствор (во флаконах) — по 10—20 капель 2 раза в день, или 0,2% раствора (в ампулах) по 1 мл 1 раз в день подкожно. Длительность курса лечения 30—35 дней.

СЕМЕЙСТВО СУМАХОВЫЕ —ANACARDIACEAE

Деревья или кустарники, редко травы. Листья обычно очередные, простые или сложные. Цветки правильные, раздельнолепестные, мелкие, в метельчатых соцветиях; тычинок — 5—10, завязь верхняя. Плод — костянка или орех.

Представители семейства в СССР малочисленны, растут в южных районах.

Многие виды богаты дубильными веществами и танином, часто имеются смолы и эфирные масла, находящиеся в смоляных ходах, расположенных во флоэме ствола и вдоль жилок листа.

Из числа дикорастущих в СССР к этому семейству относится 3 рода: Pistacia, Cotinus, Rhus. Все они имеют медицинское значение как дубильные.