БОЯРЫШНИК — CRATAEGUS

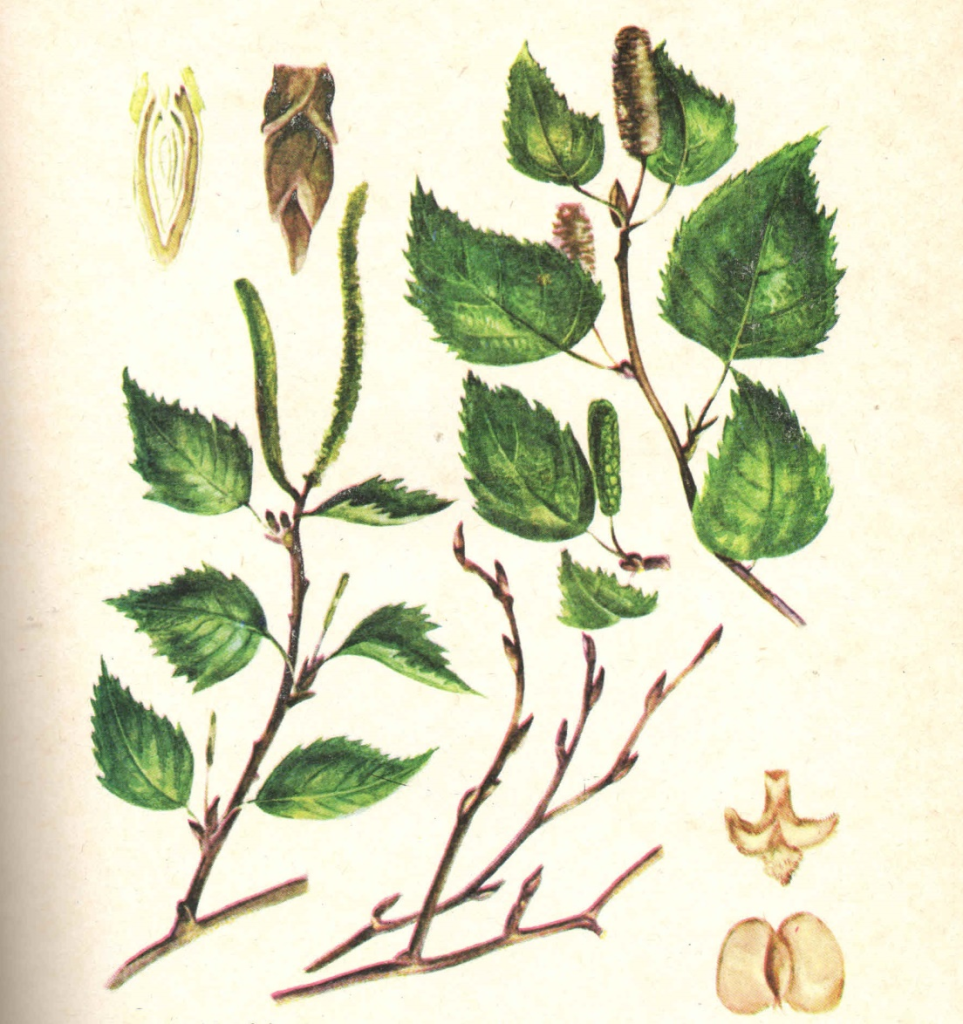

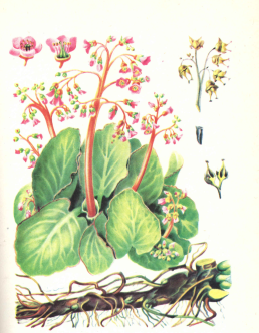

Высокие кустарники или небольшие деревца. Ветки некоторых видов— с прямыми пазушными колючками. Листья очередные, с прилистниками, короткочерешковые, простые, более или менее глубоколопастные, с крупнозубчатым краем. Цветки некрупные, белые, в щитках. Цветок состоит из чашевидного, снаружи опушенного, зеленого цветоложа, на краю которого располагаются пятилопастная чашечка, 5 свободных белых лепестков и многочисленные тычинки с пурпуровыми пыльниками. Завязь нижняя. Плод ложный, яблокообразный, мясистый, почти шаровидный, вверху с кольцевой оторочкой и 5 зубчиками чашелистиков; внутри семена с угловатой, светло-желтой деревянистой оболочкой. Обычно боярышники цветут в мае — июне, плодоносят в августе. Виды отличаются между собой в основном по форме листьев, по опущенности, по размерам и окраске плодов, по количеству косточек, по наличию колючек, отчасти по окраске ветвей.

Лучше всего изучен и заготовляются боярышник колючий, или обыкновенный,— Crataegus oxyacantha L. В дикорастущем виде не встречается; культивируется в садах и парках в средней полосе Европейской части, на Украине и в Прибалтике. Родина его — Западная Европа.

Из числа дикорастущих широко заготовляется боярышник кроваво-красный — Crataegus sanguinea Pall.Вид отличается тем, что тонкие ветки пурпурно-коричневые, блестящие, листья с обеих сторон коротковолосистые, а плоды с 3—4 косточками.

Боярышник кроваво-красный растет в лесостепной и южной частях лесной зон. Больше всего распространен в Западной Сибири, заходит в восточные районы Европейской части ; в Восточной Сибири постепенно замещается

близким видом — боярышником даурским — Crataegus dahurica Koehne : оранжево-красными плодами.

На Украине распространены боярышник согнутостолбиковый — Crataegus Kyrtostyla Eingern., боярышник пятипестичный — Crataegus pentagyna W. et К., боярышник согнуточашечковый — Crataegus curvisepala.

Собирают два типа сырья: цветки боярышника — Flores Qrataegi и плоды боярышника — Fructus Crataegi. Для цветочного сырья собирают все соцветие в начале цветения, частично с бутонами, расщепляют на несколько частей и сушат в тени. Плоды собирают зрелые, обрывая весь щиток, затем удаляют все плодоножки, недозрелые и испорченные плоды. Сушат на солнце или в негорячих печах и сушилках.

Цветки, плоды и листья боярышника колючего имеют сложный состав действующих веществ; найдено несколько флавоноидов, тритерпеновые сапонины: сапогенины, урсоловая и олеаноловая кислоты (последняя ранее называлась кра- тегусовой кислотой), холин, ацетилхолин и другие его производные. В числе флавоноидов имеется гиперозид, кверцетин, витоксин, являющийся, гептаоксифла- вон-гликозидом, хлорогеновая и кофейная кислоты. Кроме того, в семенах содержится амигдалин, а в мякости плодов — винннокаменная и лимонная кислоты и сахара; витамина С в плодах до 200 мг°/о, имеется каротин.

В медицине используют жидкий экстракт из плодов или настойку из цветков боярышника при сердечно-сосудистых заболеваниях как тонизирующие сердечную мышцу, успокаивающие и гипотензивные средства. Назначают по 20— 30 капель 3—4 раза в день. Комплексный препарат «Кардиовален» содержит экстракт боярышника.