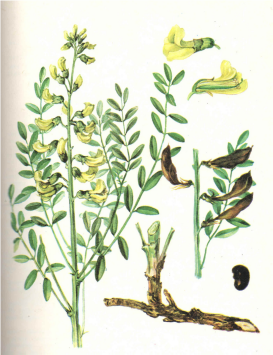

Дерево с серой гладкой корой. Листья очередные, непарноперистые, с 9—17 листочками; дольки продолговатые, остропильчатые. Соцветие — густой щиток. Цветки обладают горькоминдальным запахом, белые, с пятизубчатой шерстистой чашечкой и 5 лепестками; тычинок 20; цветоложе кувшинчатое. Плод ложный, ягодообразный, сочный, ярко-оранжевый, с остатками чашечки наверху. Внутри находится 2—7 серповидноизогнутых бурых семян. Цветет в мае-июне. Плоды созревают в августе-сентябре, оставаясь до глубокой зимы на дереве.

Растет в хвойно-мелколиственных лесах в подлеске как дерево второй величины, по опушкам и прогалинам, а также в зарослях кустарников по берегам рек и озер. Распространена в лесной зоне Европейской части и в Сибири, заходит до Крайнего Севера, на Кавказе растет высоко в горах. Разводят в садах и парках.

Плоды рябины — Fructus Sorbi, называемые заготовителями ягодами, собирают как с дикорастущих, так и с культивируемых деревьев. Обрывают щитки глубокой осенью после заморозков, когда плоды приобретают более приятный горьковато-кислый вкус. Свежие ягоды можно сохранить всю зиму в холодном помещении или в замороженном виде. Сушат в сушилках или в нежаркой печи. Перед сушкой ягоды обрывают с плодоножек.

В свежих ягодах найдены до 18 мг% каротина (при пересчете на сухую массу), витамин Р, витамин С (40—200 мг°/о), органические кислоты (лимонная и яблочная), горькое вещество, спирт сорбит и соответствующий сахар сорбоза (кетоза), аминокислоты (до 235 мг%), среди которых аргинин, аспарагиновая кислота, а-аланин, гистидин, глицин, лизин, тирозин, цистин, цистеин и др., следы эфирного масла, соли калия, кальция, магния, натрия и др. В семенах содержатся жирное масло и гликозид амигдалин, а в листьях — около 200 мг% витамина С, флавонолы астрагалин, гиперозид, кемпферол-3-софоризид, кверцетин-3-софоризид, изокверцитрин. Горечь плодов обусловлена моногликозидом парасорбиновой кислоты (0,8%). Кора содержит дубильные вещества.

Ягоды используют как поливитаминное сырье со значительным содержанием каротина, так как по количеству последнего плоды рябины превосходят ряд сортов моркови, а содержание витамина Р ставит рябину на одно из первых мест среди плодово-ягодных культур. Сухие ягоды входят в состав витаминного сбора или их отдельно заваривают, как чай. Свежие ягоды перерабатывают на витаминный сироп, варенье и используют в кондитерской и ликеро-водочной промышленности.

В народной медицине плоды рябины употребляют при желудочных заболеваниях как мочегонное и кровоостанавливающее средство.

Важные целебные свойства рябины связаны с наличием в ее плодах сорбиновой кислоты, которая и определяет желчегонное действие рябины.