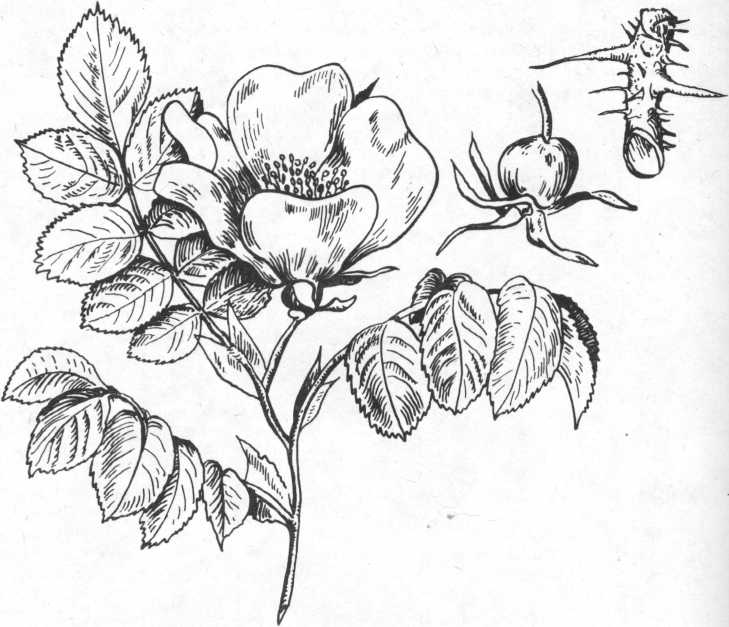

Произрастает свыше 60 видов шиповника. Красивые кустарники, усаженные шипами. Листья очередные, непарноперистые, с эллиптическими или яйцевидными остропильчатыми листочками; два листовидных прилистника частично срастаются с черешком. Цветки крупные, душистые, одиночные или в соцветиях на концах ветвей, с ланцетными прицветниками; чашелистиков 5; они длиннее венчика, на верхушке с придатком; лепестков 5; тычинки многочисленные; пестиков много, они расположены по внутренней стенке вогнутого кувшинчатого цветоложа (гипантия); завязи волосистые; столбики длинные, выставляющие рыльца из зева гипантия. Плод ложный, сочный, ягодообразный, шаровидный или овальный, образующийся из разросшегося мясистого цветоложа, заключающего многочисленные развившиеся из пестиков плоды—орешки или семянки (неправильно называются семенами). Орешки угловатой формы, твердые; желтые, со слегка заостренной верхушкой, несущей волоски; более длинными щетинистыми волосками усажена внутренняя стенка гипантия. Цветут с мая до июля; плоды созревают в августе — сентябре, но остаются на кустах до зимы. Шиповники растут по лесам и между кустарниками, особенно по речным поймам.

Род шиповника разбит на несколько секций, из которых наиболее богаты витамином С шиповники секции коричной — Cinnamonea. Цветки у этих видов розовые, плоды ярко-красные, но особенно характерна чашечка, состоящая из цельнокрайных листочков, направленных вверх и остающихся при плодах (почти у всех видов); по срывании чашечки в зеве гипантия остается отверстие. Значительно меньше аскорбиновой кислоты содержат виды секции собачьей — Canina, у которых цветки бледно-розовые, плоды ярко-красные, но три листочка чашечки перисторассеченные; после цветения почти у всех видов этой секции чашелистики отогнуты вниз и опадают при созревании плодов, а зев гипантия оказывается закрытым пятиугольной площадкой.

Другие секции совсем бедны витамином С. Они насчитывают мало видов и встречаются значительно реже; чашелистики тоже обычно опадают у некоторых видов остаются, но располагаются более или менее горизонтально.

В качестве витаминного сырья заготовляют плоды шиповника — Frucras Rosae, преимущественно следующих видов секции коричных.

Шиповник коричный — Rosa cinnamomea L. Ветви блестящие, красно-коричневые. Цветоносные ветви снабжены загнутыми книзу шипами, расположены ми попарно у основания черешка, а листоносные побеги, кроме того, усажены тонкими прямыми шипиками неравной длины. Листья снизу густо прижатоволосистые; придатки чашелистиков ланцетные; плоды шаровидные. Произрастает почти по всей Европейской части, особенно н» севере, а также в Западной и Восточной Сибири до Байкала.

Шиповник даурский — Rosa dahurica Pall. Отличается черно-пурпуров^ цветом ветвей. Шипы изогнутые, оттопыренные, сидящие по два у основания ветвей, а на молодых ветках—у основания черешков; листочки снизу усажены мелкими желтыми железками и слабо опушены; придатки чашелистиков расширенные; плоды шаровидные, 1 —1,5 см в диаметре. Произрастает а южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Шиповник иглистый — Rosa acicularis Lindl. Ветви буроватые, густо усажег ные тонкими, прямыми, равномерными щетинками; у основания листа часто г: 2 тонких шипика; листочки почти голые; придатки чашелистиков расширенные; плоды овальные длиной 1,5—2,5 см. Произрастает в лесной зоне, заход= в тундру. Ареал обширный — от Тихого океана до Ленинграда, но к запад;, от Онежского озера изреживается; южная граница ареала проходит через Северный Казахстан, по Волге на запад и далее к Финскому заливу.

Допускаются к употреблению и другие виды шиповника секции Cinnamomea, содержащие требуемое количество витамина С, например среднеазиатские виды — шиповник Беггера — Rosa Beggeriana Schrenk, отличающийся шаровидными, очень мелкими, около 1 см в диаметре плодами; шиповник Федченко — Rosa Fedtchenkoana Rgl.— с яйцевидными, крупными, около 5 см в диаметре плодами, покрытыми железистыми щетинками (у этих видов цветки белые и чашечка отпадает); шиповник морщинистый — Rosa rugosa Thunb.— с красными цветками и очень крупными плодами, растет на Дальнем Востоке и часто культивируется в садах.

На Украине и на Кавказе заготавливают шиповник собачий, хотя он беднее витаминами.

Собирают плоды осенью, с конца августа до октября, когда оранжевая окраска их переходит в красную и они становятся мягкими. В это время они содержат максимальное количество витамина С. Совершенно зрелые плоды собирают вручную, очень осторожно, так как на помятых, с поврежденной кожицей плодах легко развивается плесень. Рекомендуется надевать для защиты от шипов толстые (брезентовые) рукавицы и собирать плоды в брезентовые фартуки с большими карманами спереди, а затем пересыпать в корзины, обтянутые тканью, во избежание повреждения плодов. Сбор продолжают до наступления морозов. Тронутые морозом плоды при оттаивании очень быстро теряют витамины. Немедленно после сбора, не оставляя в корзинах, плоды раскладывают для сушки. В южных районах можно сушить на солнце, в северных — в овощесушилках или в печах при температуре 80—90°С. Сразу после сушки сбивают чашечки, пока они еще хрупкие, или протирают плоды на решете. Сухие плоды в аптеки поступают цельными или их предварительно подвергают на базах дроблению и очистке от волосков и орешков. Часть шиповника промышленность перерабатывает в свежем виде; в таком случае плоды сдают не позже, чем через 3 дня после сбора.

Плоды шиповника богаты витаминами. В мякоти плодов при расчете на сухую массу содержится в среднем 2—3% (до 5,5%), т. е. 5500 мг% аскорбиновой кислоты, 12—18 мг% каротина, 0,03 мг% витамина В2, витамин К (40 биологических единиц на 1 г), витамин Р. Кроме того, плоды содержат около 18% сахаров, 4,5% дубильных веществ, около 2% лимонной кислоты, пектиновые вещества, флавоновый гликозид кверцитрин и др. Аскорбиновой кислоты в листьях содержится 0,38—0,55%. Масло из семянок богато каротином и витамином Е.

Плоды употребляют в качестве богатого витамином С и поливитаминного средства. Цельные плоды заваривают как чай: 10—15 плодов на 1 стакан воды кипятят 10 мин, добавляют 1—2 чайные ложки сахара и оставляют в теплом месте на несколько часов. Процеживают и пьют отвар по ‘/2 — 1 ста- кану 1—2 раза в день до еды. Сироп шиповника принимают по 1 чайной ложке.

Кроме того, приготавливают жирное масло шиповника из семян; как богатое каротином (около 40%) масло применяют при ссадинах, пролежнях, трофических язвах, дерматозах, прикладывая его на марлевых салфетках.

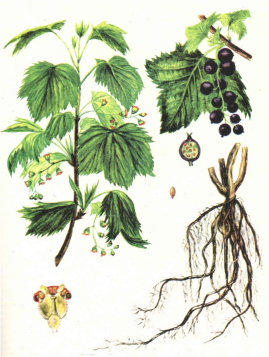

Шиповник собачий — Rosa canina L.

Ветки имеют редкие, но крепкие шипы, изогнутые, у основания расширенные. Растет на Украине и Кавказе. Мякоть плодов содержит 200—800 мг% витамина С, но в высокогорных районах Кавказа и Средней Азии содержание витамина повышается до 2000—2600 мг%. Плоды этого вида используют главным образом при приготовлении холосаса — сиропа для лечения гепатита и холецистита. Орешки используют как мочегонное средство.