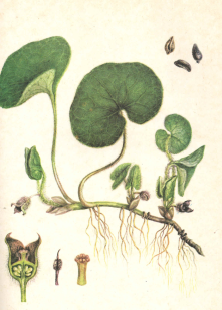

Многолетник со стержневым корнем и коротким стеблем; все растение мохнатоопушенное белыми волосками. Листья длиной 12—20 см, непарноперистые, на коротких черешках, с крупными треугольноланцетовидными, шиловиднозаостренными, беловатыми пленчатыми прилистниками. Листочков 12—14 пар, они продолговатоэллиптические, мелкие, серовато-зеленые, с обеих сторон густо опушены беловатыми волосками. Цветки по 10—20 в плотных головчатых кистях, цветонос короче листьев. Цветки желтые, чашечка колокольчатая с 5 шиловиднолинейчатыми зубцами, мохнатая. Венчик весь опушен, даже лодочка волосистая (отличие от близких видов), тычинок 9 сросшихся и 1 свободная. Боб твердый, кожистый, овальный, с носиком, на спинке желобоватый, мохнатый, нераскрывающийся, не вполне двухгнездный. Семена плоские, треугольные, желто-зеленого цвета.

Степное растение Южной Украины, Молдавии, Предкавказья. Заготавливают цветущую траву астрагала — Herba Astragali dasyanthi. В сырье вкус цветков и стеблей слегка сладковатый, листьев — сладкий.

В траве найдены глицирризин, флавоноиды кверцетин и кемпферол и микроэлементы. Применяют водный настой при гипертонической болезни с явлениями стенокардии, а также при острых и хронических нефритах. Настой (10 г в 100 мл воды) заваривают как чай, принимают по 1—2 столовые ложки 3—4 раза в день.

Исследовался астрагал сладколистный — Astragalus glycyphyllus L., произрастающий в Европейской части; он также содержит глицирризин и оказывает гипотензивное и мочегонное действие.

Травянистые растения большого рода астрагала еще очень мало исследованы и среди них, по-видимому, можно выявить ряд перспективных видов. Изучение больше касалось кустарников подрода Tragacantha, дающих камедь. К их числу относится и астрагал густоветвистый