СЕМЕЙСТВО СОСНОВЫЕ —PINACEAE

Хвоя — в виде игл, семена — в деревянистых шишках. Семейство насчитывает четыре рода: пихта—Abies, ель — Picea, лиственница— Larix, сосна — Pinus. Хвоя лиственницы опадает на зиму.

Эфирное масло находится у всех видов в секреторных канальцах в хвое; в масле преобладает пинен. В древесине (у родов Pinus, Picea, Larix) имеются длинные ходы, содержащие смолу и эфирное масло; ходы отсутствуют у рода Abies, где в коре имеются округлые смолоносные вместилища. В хвое всех видов содержатся летучие фитонциды. Наибольшее медицинское значение имеет сосна.

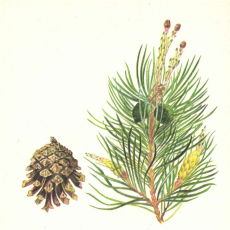

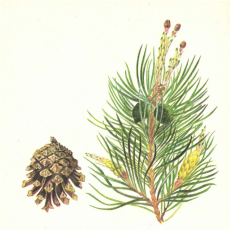

Высокое стройное дерево с мутовчаторасположенными ветвями и шелушащейся красновато-бурой корой. Хвоя длинная, сизо-зеленая, полуцилиндрическая, жесткая, вечнозеленая. Иглы расположены попарно. Пыльниковые шишки серо-желтые, образуются весной на молодых побегах и быстро отмирают. Семенные шишки созревают 2—3 года, становясь деревянистыми.

Сосновые леса занимают огромные площади, составляя 19,5% общей площади зоны хвойных лесов Европейской части и Сибири. Светолюбивое дерево, часто образующее чистые насаждения. Широкое распространение сосны зависит от ее способности расти на разных почвах. Сосновые леса обычно приурочены к песчаным и супесчаным почвам, но поселяется сосна также и на торфяных болотах, где, однако, рост ее задерживается и она представлена лишь чахлыми деревцами.

Сосна дает для медицины многочисленные продукты.

Сосновые почки — Turiones Pini (Gemmae Pini)—собирают ранней весной в период набухания. Почки срезают с веток деревьев ножом в виде коронок, где вокруг центральной почки расположено мутовчато несколько боковых почек; допускаются и одиночные боковые почки. Поверхность почек покрыта сухими бахромчатыми чешуйками, склеенными между собой выступающей смолой. Под чешуйками—неразвитые парные зеленые иглы. Запах почек ароматный, смолистый; вкус горьковато-смолистый. Почки содержат эфирное масло, смолу, горькие и дубильные вещества; богаты витамином С. Сосновые почки входят в состав сборов мочегонных и от кашля.

Хвоя сосны — Folium Pini — в свежем состоянии содержит 80—300 мг% витамина С, каротин и витамин К- Другие деревья семейства сосновых с многолетней хвоей — кедр сибирский, пихта и ель — также богаты витамином С и могут быть использованы в тех же целях. Максимум аскорбиновой кислоты бывает зимой. Значительно содержание аскорбиновой кислоты и каротина в хвое представителей семейства сосновых, и колоссальные площади, позволяют считать хвою одним из наиболее доступных видов сырья для витаминной промышленности. В ветках с хвоей («лапках»), сохраняемых в снегу, содержание витаминов не понижается в течение 2—3 мес. Хранение же хвои в отапливаемом помещении или летом в течение 5—10 дней приводит к понижению С-витаминной активности до 42% от первоначальной.

Хвою употребляют для изготовления витаминного извлечения на холодной воде, подкисленной соляной или уксусной кислотой. Напиток имеет несколько горький вкус, но является дешевым зимним витаминным препаратом, доступным для домашнего приготовления.

Приготовление из хвои витаминного напитка: свежую хвою обмывают холодной водой, мелко нарезают ножницами; 4 стакана измельченной хвои заливают 2 ¼ стаканами холодной воды, подкисляют, добавляя 2 чайные ложки разведенной соляной кислоты или столового уксуса. Оставляют в темном месте на 2—3 дня, время от времени перемешивая, затем процеживают и пьют по 1 стакану в день.

Из сосновой лапки приготовляют, кроме того, хвойную хлорофиллокаротиновую пасту по рецепту Солодкого. Паста получается путем экстракции бензином размятой на вальцах лапки с последующей отгонкой растворителя и обработкой смолистого остатка раствором едкого натра. Паста содержит каротин (до 30 мг°/о), хлорофилл (до 300 мг%), витамин Е (до 50 мг%) и другие жирорастворимые витамины и фитонциды. Паста применяется наружно как ранозаживляющее средство, для лечения ожогов. Большое значения хвоя имеет в ветеринарии и не только как лечебное средство, но и как витаминная добавка к корму молодняка.

Сосновое масло — Oleum Pini silvestris. Сосновую лапку, т. е. охвоенные концы веток длиной 15—20 см, являющиеся отходами лесозаготовок, используют для получения эфирного масла. Накопление эфирного масла в хвое происходит с начала распускания почек до зимнего прекращения вегетации и достигает максимума в середине июля. Эфирное масло, полученное путем перегонки свежих лапок, содержит борнилацетат (сложный эфир спирта борнеола с уксусной кислотой — до 11%), имеющий приятный запах. Кроме того, в масле содержатся свободные спирты (до 9%), пинен (40%), лимонен (40%) и другие терпены.

Эфирное сосновое масло благодаря тонкому приятному запаху употребляют в спиртовом растворе для пульверизации в жилых помещениях и в больницах в качестве вещества, освежающего воздух. Используется также эфирное масло из лапки пихты сибирской — Abies sibirica Ledeb. Эфирное сосновое масло входит в состав зарубежного препарата роватинекс и отечественного ТЭМ для лечения заболевания почек. Препарат пинабин представляет собой 50% раствор тяжелых фракций масел хвои сосны или ели в персиковом масле. Обладает спазмолитическими и бактериостатическими свойствами. Назначают при мочекаменной болезни по 5 капель на сахар 3 раза в день в течение 4 нед. При почечной колике следует принимать однократно до 20 капель на сахаре.

После отгона масла оставшуюся в кубе вываренную хвою отделяют от жидкости, которую отстаивают, сливают с осадка и выпаривают под вакуумом до консистенции густого экстракта темно-бурового цвета, добавляют сосновое эфирное масло и выпускают под названием «Сосновый экстракт» для ванн. Вываренную сосновую хвою отделяют обмолачиванием от веток, обрабатывают в сыром состоянии в дробильно-трепальных машинах и полученную грубоволокнистую массу высушивают. Этот материал по названием «Иглит» или «Сосновая шерсть» используют как набивочный материал для мебели.

Терпентин — Terebinthina communis. Вся древесина сосны пронизана многочисленными крупными смоляными ходами, тянущимися в вертикальном направлении. и сообщающимися между собой горизонтальными ходами, залегающими в сердцевинных лучах. Из естественных трещин коры и искусственных надрезов вытекает смола, заливающая нанесенные повреждения, в чем состоит ее биологическое значение. Вытекающая из раны смола называется живицей, или серой, а операция ее добывания путем надрезов сосны — подсочкой.

Живица, полученная подсочкой, представляет собой раствор смолы в эфирном масле. Из живицы получают ряд продуктов. Очищенная фильтрацией живица называется обыкновенным терпентином и имеет вид клейкой, более или менее подвижной массы желтоватого цвета. Медицинское применение терпентина весьма ограниченное: он входит в состав некоторых пластырей. Лишь недавно живицу разных хвойных пород начали применять как ранозаживляющее и бактерицидное средство.

Живицу перегоняют с водяным паром. При этом отгоняется эфирное масло (30—35%), называемое живичным, или серным, скипидаром, а также терпентинным маслом — Oleum Terebinthinae. В перегонном кубе после выпаривания воды остается смола, называемая канифолью — Colophonium (65—70%). Скипидар вторично перегоняют для медицинских целей при температуре 170°С. В его состав входят около 76% пинена, карен и другие терпены. Скипидар применяют наружно в различных мазях, сложных линиментах, бальзамах и иных смесях для натираний как местнораздражающее и отвлекающее средство при ревматизме, простуде и т. д.; он входит в состав скипидарном мази; его назначают для ингаляции как дезинфицирующее средство при заболевании дыхательных путей (10 капель на стакан горячей воды).

Канифоль содержит до 95% смоляных (пимаровой, абиетиновой и др.) резиноловых кислот. Медицинское применение канифоли ограниченное; она входит в состав некоторых пластырей и клеола, предложенного для замены коллодия.

Сухая перегонка дерева. Оставшиеся в земле после рубки леса просмолившиеся пни выкорчевывают, рубят на щепу и подвергают сухой перегонке. Получают различные фракции более или менее темноокрашенного сухоперегонного скипидара, пригодного только для техники, и деготь. В перегонном кубе остается уголь. Деготь — Pix liquida — прописывают в мазях при экземе, чешуйчатом лишае, чесотке, он входит в состав мазей Вишневского, Вилькинсона и др.

Экстракционный способ получения скипидара и канифоли основан на извлечении древесной щепы бензином с последующим удалением извлекателя. Получаемые продукты имеют только техническое значение.

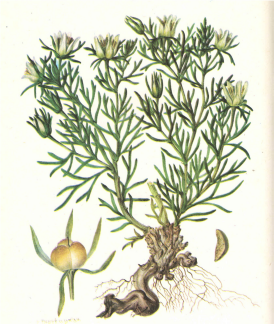

Пихта сибирская — Abies sibirica Ledeb. В Сибири перегоняют из пихтовой лапки эфирное масло, содержащее свыше 40% борнилацетата, используемого для приготовления синтетической камфоры.