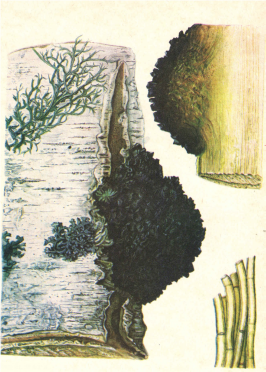

На стволах березы часто развивается гриб-паразит чага, или трутовик косотрубчатый,— Inonotus obliquus (Pers.) Pilat., forma sterilis, относящийся к базидиальным грибам.

Споры гриба, рассеянные в воздухе, попадают на дерево в местах повреждения коры (обломанные сучья, повреждения от мороза и пр.) и начинают прорастать, образуя мицелий. Грибные нити мицелия проникают в древесину, постепенно разрушают ее, образуя белую сердцевинную гниль. В местах же первоначального проникновения спор на коре из гифов гриба развиваются черные наросты, называемые чагой; наросты постепенно разрастаются, в течение 10—15 лет достигают больших размеров и массы — до 3—5 кг и больше. Наросты представляют собой бесплодный мицелий гриба, а плодовое тело, дающее базидиоспоры, развивается под корой и снаружи ствола незаметно.

Чагу отыскивают в лесу на старых растущих березах или на срубленных деревьях в местах лесозаготовок; на молодых березах гриб не развивается;

на сухостое и валежнике чага разрушается, а вырастают другие, нелекарственные грибы. У основания старых берез встречаются разрушающиеся наросты чаги, легко крошащиеся, черные по всей толщине; заготовке они не подлежат. Собирать чагу можно круглый год, однако легче разыскивать стволы с наростами при безлистном состоянии деревьев, т. е. с осени до весны. Наросты на дереве имеют форму округлых, вытянутых или овальных бугров; иногда встречаются вдоль трещин узкие и длинные наросты до 1 —15 м длиной. Наросты плотные, при распиле в них различают 3 слоя; наружный — черная часть, бугристая и растрескивающаяся; средний — очень плотная, бурая, в изломе зернистая, образующая главную массу чаги до ствола; внутренний — рыхлая часть, идущая в глубь древесины. Наросты обрубают топором вдоль ствола, очищают внутреннюю рыхлую часть, не подлежащую сбору, удаляют приставшие куски коры и древесины березы, разрубают на куски размером 3—6 см и сушат на воздухе или при температуре не выше 50—60°С.

В чаге ни алкалоидов, ни гликозидов не найдено. Активностью обладает водорастворимая пигментная фракция, где установлено наличие хромогенного полифенолкарбонового комплекса (20%), образующего коллоидные водные растворы. Золы содержится 12,3%; она богата марганцем, который, возможно, имеет значение в лечебном действии чаги в качестве активизатора энзимов; в чаге имеются смола (недостаточно изученная), агарициновая кислота и другие вещества.

Чагу принимают внутрь в виде полугустого экстракта, к которому добавлены соли кобальта (бефунгин). Назначают в качестве симптоматического средства при злокачественных новообразованиях разной локализации, для которых неприемлемы хирургические вмешательства или лучевая терапия; ча га улучшает самочувствие больных. Кроме того, чагу рекомендуют при желудочно-кишечных заболеваниях.

Экстракт, разведенный кипяченой водой, принимают по 3,5 г в сутки. Настой из кусков чаги готовят в домашних условиях следующим образом: свежий гриб обмывают и растирают на терке, а сушеный гриб в целях размягчения заливают холодной кипяченой водой и оставляют на 4 ч, затем также протирают на терке. На 1 часть растертого гриба берут 5 частей кипяченой воды температуры 40—50’С (не выше) и настаивают 48 ч. Затем жидкость сливают, остаток отжимают и добавляют воду, в которой замачивался гриб. Этот настой можно хранить в холодном месте 4 дня. Принимают 3 стакана в сутки в несколько приемов за полчаса до еды.